相続の手続きでは、死亡した人(被相続人)の相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、確認する必要があります。戸籍は、結婚や他の市町村への転籍、法改正による戸籍改製などにより何回か作り直されますので、通常出生から死亡までに複数の戸籍があります。今回は、戸籍の種類について説明します。

1 戸籍とは

「戸籍」とは、日本国籍の者について、氏名や生年月日と言った情報や、出生、親子関係、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡などといった身分関係が記載された公文書のことです。諸外国では、出生、婚姻、死亡などの事項別に登録する身分登録制度が一般的で個人単位で登録記載されるていますが、日本は「家族」単位で記録されているのが大きな特徴です。戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。

2 戸籍の歴史

現在のような全国的な制度となったのは明治5年式の戸籍からで、その年の干支にちなんで「壬申戸籍」と呼ばれています。華族、士族、平民などの族称の記載があったため現在大方は破棄されており、一部が法務省が保管していると言われています。市町村には保管されておらず見ることはできません。そのため、現在取得できる最も古い戸籍は明治19年式の戸籍です。

戦前までは「家」を単位に戸籍が編成されていたため、戸主を中心に、その父母、祖父母、配偶者、子、さらに兄弟やその配偶者、子までが同じ戸籍に入っていました。戦後は、「夫婦及びこれと氏を同じくする子」を単位として戸籍が作っれるようになり、一つの戸籍には親子二世代までしか入れなくなりました。

3 本籍とは

本籍とは、戸籍のある場所のことを言います。戸籍に記載されている「本籍地」は、そこに住んでいる必要はなく、日本国内であればどこに本籍地を置いても構わないことになっています。変更(転籍)も自由です。本籍と住所は一致している場合もありますが、本籍と住所は全く別のものです。

4 筆頭者とは

「筆頭者」とは戸籍の1番最初に記載してある人のことです。婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。筆頭者が死亡しても戸籍の筆頭者は変わりません

5 戸籍の種類

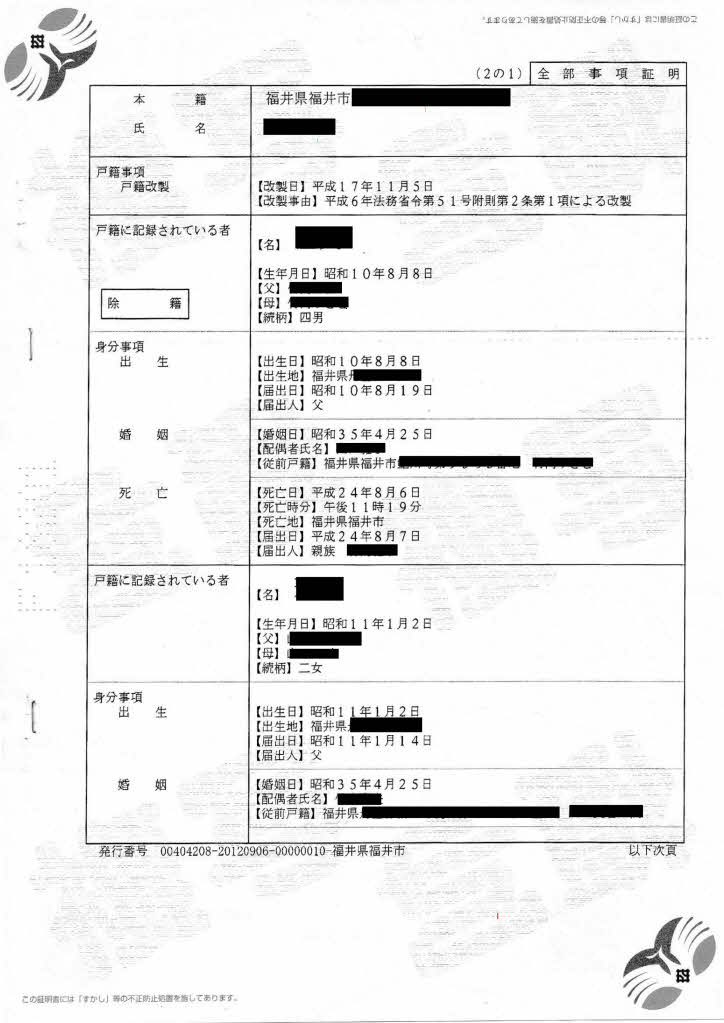

戸籍には、現にその戸籍に在籍している人がいて、使用されている現在戸籍のほか、記載されていた人全員がその戸籍から除かれている状態の除籍、戸籍法の改正によって様式が変わったために閉鎖された改製原戸籍の3種類があります。

①現在戸籍

現に戸籍に在籍している人が記載されており、使用されている戸籍のことをいいます。戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。

②除籍

一つの戸籍に記載されている人も、婚姻や死亡や養子縁組などによって、その戸籍から消除されていきます。在籍者が誰もいなくなった戸籍を除籍といいます。なお、婚姻や死亡、養子縁組などによって戸籍から外れることも除籍といいます。

③改製原戸籍

戸籍の様式は、これまで何回か法令により変更されています。戸籍が新たに書き換えられることを「戸籍の改製」といい、改製前の戸籍を「改製原戸籍」(かいせいげんこせき)と言います。例えば、戦前は3世代にわたって1つの戸籍に入るものとされていたのが、戦後は親子2世代戸籍に改製されました。直近では、平成6年から戸籍事務がコンピュータ化されたことに伴って、従前の縦書き手書きタイプから、横書きワープロ文字に変更されています。

6 戸籍の改製

①明治5年式戸籍(壬申戸籍)

・日本で1番最初の全国統一の戸籍です。華族、士族、平民などの族称、宗派、神社などが記載されていました。

人権上の問題から法務局に保管され、現在は閲覧できません。

②明治19年式戸籍

・現在取得できる最も古い様式の戸籍です。

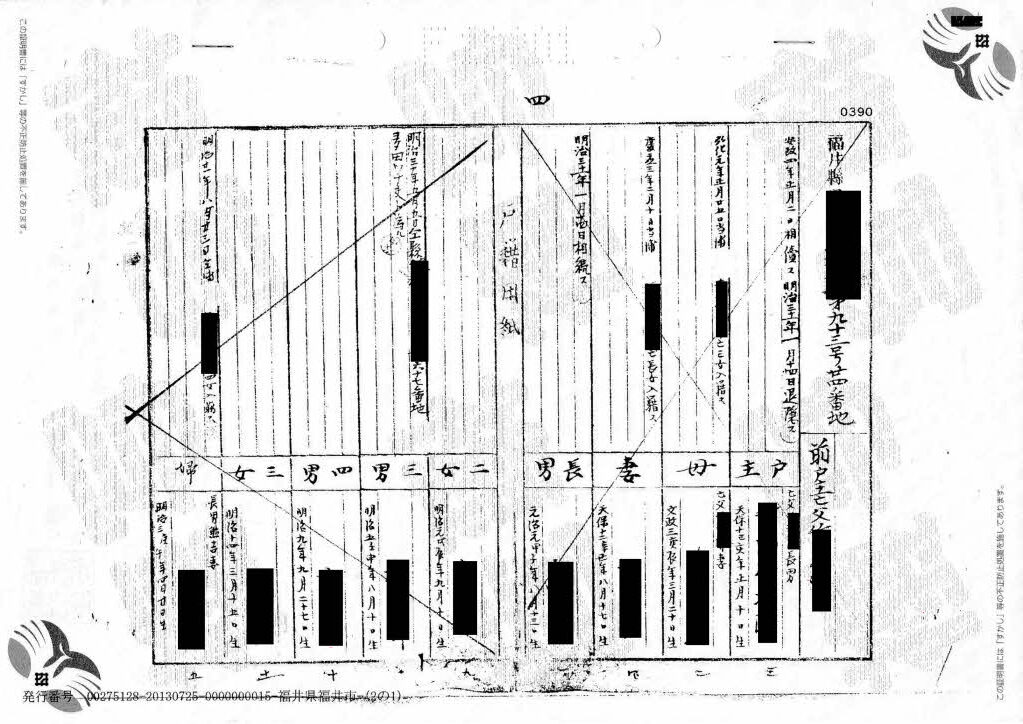

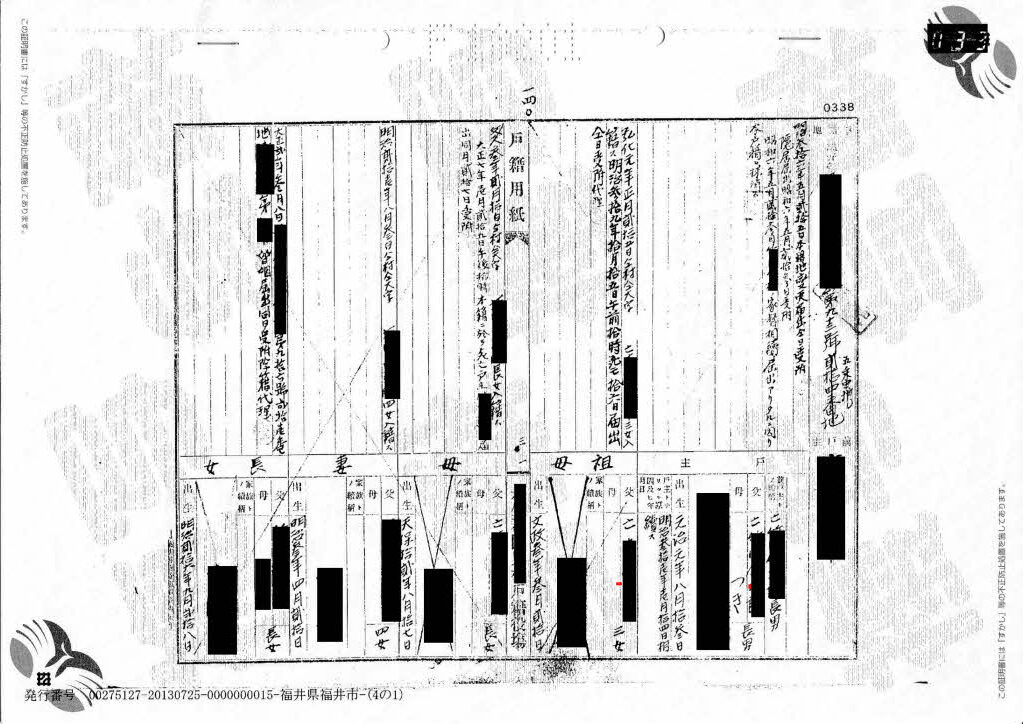

・戸主を中心に、その父母、祖父母、配偶者、子、さらに兄弟やその配偶者、子など多数が同じ戸籍に入っていま

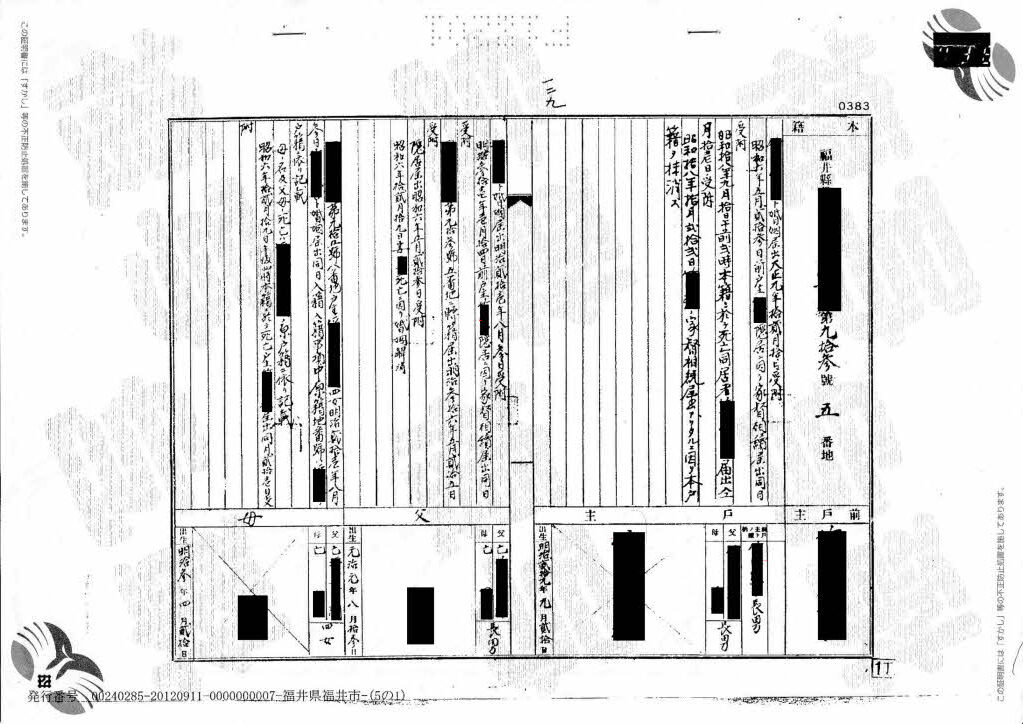

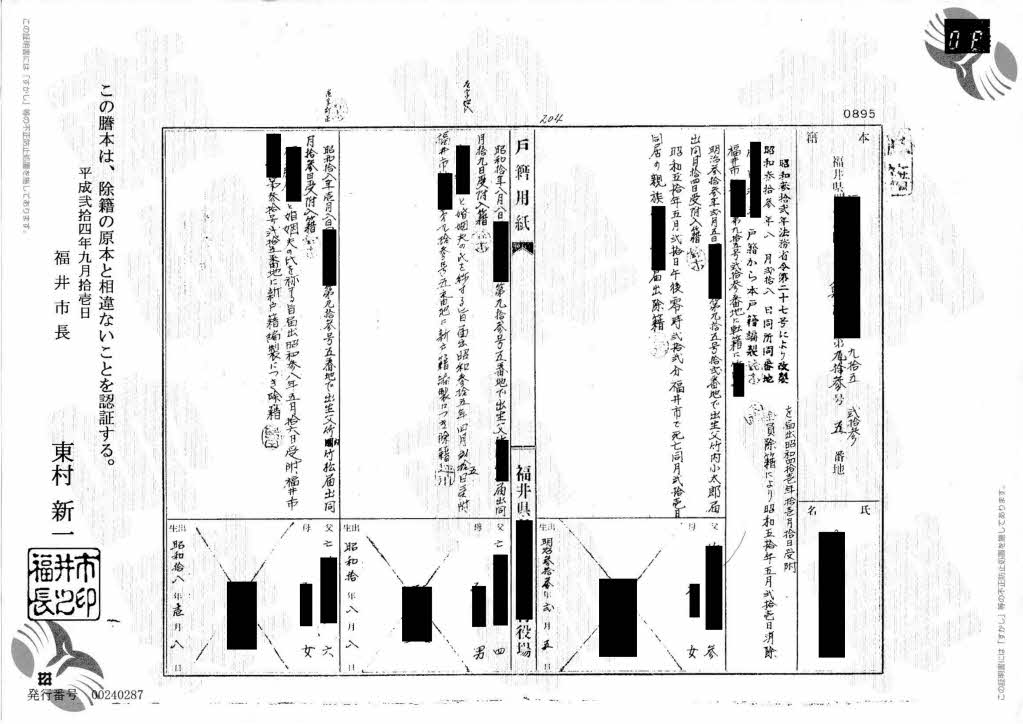

した。(※以下の戸籍の見本は、投稿者の先祖のものです。)

③明治31年式戸籍

・「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が設けられる。

④大正4年式戸籍

・「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が廃止される。戸主の事項欄に記載

・族称は華族、士族のみ記載となり、平民は記載しないことになる。

⑤昭和23年式戸籍

・「戸主」が廃止され、「筆頭者」となる。

・一つの戸籍に入るのは夫婦とその子までとなる。

・族称の記載の廃止される。

⑥平成6年式戸籍

・戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになる。

・横書きA4サイズの書式に変更

・除籍された人の記載は、従来のように「✕」で消されることはなく、「除籍」の文字が印字されるようになる。

7 戸籍謄本と戸籍抄本

戸籍の写しを取得する際に、「謄本」と「抄本」との2種類があります。「謄本」とは、原本の内容を全部写して作った文書のことであり、「抄本」とは原文の一部分のみを写した文書の意味です。

現在のコンピュータ化後の戸籍では、戸籍に記載されている者全員の記載事項を証明したものを「戸籍全部事項証明」と呼び、戸籍中の一部の者だけを証明したもを「戸籍個人事項証明」と呼んでいます。

8 相続人の調査

戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍の広域交付制度がはじまりました。これにより、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍の請求ができるようになりました。結婚等により本籍地を移転している場合で、複数の戸籍がある場合でも、最寄りの市区町村役所窓口で取得できます。

この制度により、相続手続きに必要な戸籍を相続人自身が取得する際の手間は省けるようになりましたが、取得できる戸籍の範囲は、本人と配偶者、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属に限られ、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は請求できません。これらの戸籍は従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

相続手続きにかかわる戸籍の取得についてお困りのことは、行政書士などの専門家へご相談ください。