公図の精度は低い

日本では、基本的に全ての土地が登記されており、法務局にある登記簿には、土地の所有者、面積等に関する情報が記録されています。このため、多くの人は、自分の土地はその境界や位置が明らかであると考えています。

日本では、基本的に全ての土地が登記されており、法務局にある登記簿には、土地の所有者、面積等に関する情報が記録されています。このため、多くの人は、自分の土地はその境界や位置が明らかであると考えています。

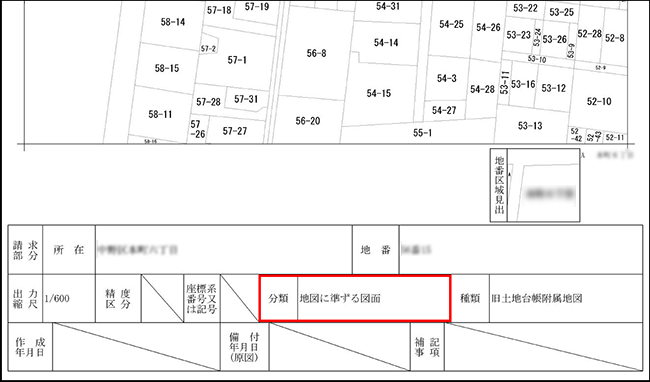

しかしながら、登記所に備え付けられている土地の位置を示す図面は、必ずしも正確なものではありません。全国の登記所に備え付けられている図面のうち、正確な測量に基づき作成された地図は、全体の半数程度であり、残りは、明治時代に作成された旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)が大部分を占めています。

現在、全国の市町村で地積調査が行われており正確な地図を作成中ですが、作成には膨大な費用と労力が必要です。そのため、正確な地図が配備されるまで、暫定的に旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)です。道路や隣地との位置関係はある程度正しいとされ、現在でも地図が備わっていない地域では、重要な資料となっています。

ちなみに昭和34年以降は、土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、地積測量図の添付が義務化されたので、地積測量図があれば、これを参考にすることができます。

売却には境界確定が必要

土地の境界が不明確だと、土地の面積を正確に把握できませんし、将来近隣とトラブルになるリスクが高いため、買主は安心して購入できません。そのため、不動産の売却の際には売り主の側の負担で確定測量を行うことが多いです。

土地の測量は土地家屋調査士が行います。土地家屋調査士に依頼すると、現地測量、法務局資料の照合、関係者立会いの上で「境界確定図」を作成してくれます。近隣の土地所有者との合意が取れれば境界確認書も作成できます。