相続税の節税対策の1つとして「生前贈与」があります。生前贈与は年間110万円までは、非課税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。

1 相続税と贈与税の負担率を比較する

生前贈与は年間110万円以下であれば、非課税で、贈与税の申告も必要ありません。

しかし、相続財産が多い人、相続が発生するまでに時間的な余裕がない人は、年110万円以下の贈与では節税効果が薄い場合があります。

例えば、相続開始前の3年間、毎年100万円ずつ生前贈与を受けていた場合、基礎控除の110万円以下なので贈与税は非課税ですが、贈与を受けた合計300万円は相続財産に加算され、相続税の課税対象となってしまいます。これを生前贈与加算と言います。亡くなる前に、相続財産を減らす目的で駆け込みで贈与をしても、相続税対策にはなりません。

さらに、令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降は、この加算期間が段階的延長され、令和13年1月1日以降は7年になります。そうすると、年間110万円以下の贈与で相続税の節税効果を出すには7年を超える前からしていないと節税効果はでないことになります。

また、110万の基礎控除額を超えても贈与した方がいい場合があります。この場合、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。

実際の贈与額と贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

2 どれ位贈与すれば相続税が節税できるか

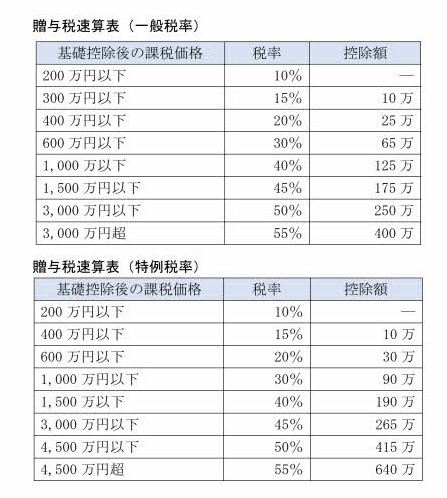

どれ位の金額を贈与すれば相続税より有利になるかは、実効税率から判断が必要です。実効税率は、相続で取得した財産に対し、どのくらいの相続税を負担するのかの割合を示す税率です。たとえば、相続人がお子さんひとりで9,000万円の遺産を相続した場合の相続税額は、基礎控除額(3,600万)を差し引いて、課税対象となる財産は6,400万円、速算表より相続税の額は920万円なので、実効税率は10.2%(920万円÷9,000万円)となります。

この例で、お父さまがお子さん(20歳以上)に500万円を生前贈与すると、贈与税は48.5万円かかりますが、相続税の実効税率(10.2%)に比べると低いため(9.7%)基礎控除(110万)の範囲内ではなく、500万円生前贈与した方が、相続税節税効果が見込めます。

贈与税:(500万円-贈与税の基礎控除額110万円)×贈与税率15%-控除額10

万円=48.5万円

贈与税の実効税率:48.5万円÷500万円=9.7%(<10.2%)

生前贈与をした方が得かどうかの判断基準

相続税の実効税率>贈与税の実効税率 → 節税効果あり

相続税の実効税率<贈与税の実効税率 → 節税効果なし

3 相続税が非課税になる人は生前贈与をする必要はない

ただし、相続財産が非課税枠に収まる見込みの方は、相続税対策として生前贈与を考える必要はありません。非課税枠は、3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。相続財産の見込額がこの範囲内に収まる方はそもそも相続税がかからないので、相続税対策として生前贈与を考える必要はないのです。

ただし、自分が生きている間に、確実に財産を渡したい人がいるのであれば生前贈与を検討ください。

以上のように、生前贈与の節税効果を確かめるには、現時点で相続が発生した場合の相続税額を試算して、税率がどのくらいになるのかを把握し、その税率よりも贈与税の実効税率が低ければ節税効果があることになります。個別具体的に判断をするためには、専門家である税理士にご相談ください。